Éditorial – 23 Avril 2025

Le verdict climatique de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) est sans appel : 2024 entre dans l’histoire comme l’année la plus chaude jamais enregistrée. Une hausse moyenne de +1,52 °C par rapport à l’ère préindustrielle qui secoue la planète entière. Mais à Kinshasa, cette alerte prend une dimension encore plus dramatique pour celles qui vivent déjà au bord du gouffre : les femmes, premières victimes silencieuses d’un désastre environnemental doublé d’un chaos urbain.

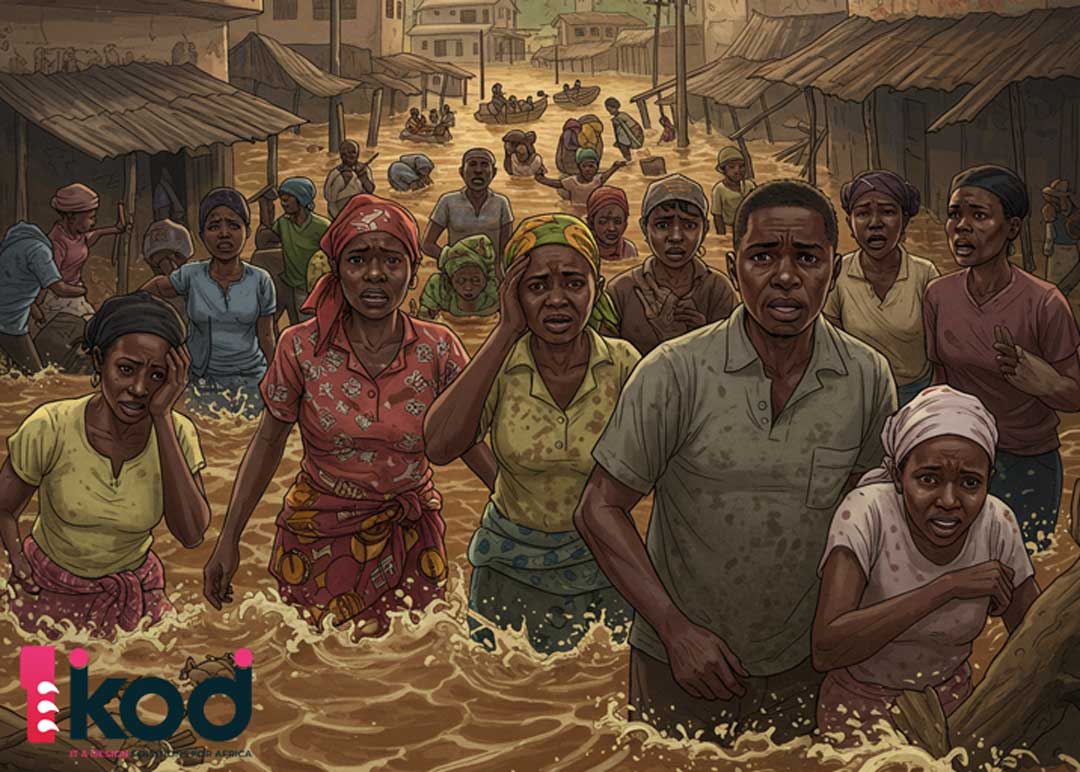

Dans cette mégapole aux infrastructures précaires, le réchauffement climatique n’est pas une abstraction. Il se vit au quotidien, dans la suffocation de quartiers sans ventilation, dans les torrents de boue qui emportent tout après chaque averse, dans les bidonvilles perchés sur des collines instables. Et au cœur de cette crise, les femmes paient le plus lourd tribut.

Une double peine… au féminin

Alors que la ville suffoque sous les vagues de chaleur et s'effondre sous les pluies diluviennes, les femmes — souvent mères, nourricières, protectrices — se retrouvent à gérer l’ingérable. Quand les maisons sont détruites, ce sont elles qui doivent reloger la famille. Quand l’eau manque ou est souillée, ce sont elles qui parcourent des kilomètres pour en trouver. Quand les enfants tombent malades, ce sont elles qui soignent, souvent sans ressources.

Les choix urbains, ou plutôt leur absence, frappent en priorité celles qui vivent déjà en marge. Les femmes habitant les zones inondables, les mamans solos de Camp Luka, les vendeuses de Matete, les déplacées climatiques de Kingabwa : elles n’ont pas le luxe de déménager, ni celui de reconstruire sans appui.

Des politiques aveugles aux réalités genrées

À Kinshasa, l’urbanisation anarchique ne fait pas que détruire les sols, elle enterre aussi les droits des femmes. Les plans d’aménagement — quand ils existent — ignorent la réalité des mères de famille, des jeunes filles, des travailleuses du secteur informel. Aucune réflexion d’ensemble sur la mobilité sécurisée, les sanitaires publics décents, la gestion de l’eau, ou encore la sécurité des logements pour les femmes n’est menée.

Et pourtant, comment bâtir une ville résiliente sans celles qui la font tenir debout chaque jour ?

Pour une réponse inclusive et juste

Sortir de l’impasse nécessite une révolution urbaine… et une révolution de regard. Il est temps de penser l’adaptation climatique et urbaine en intégrant les besoins spécifiques des femmes. Voici cinq priorités, avec un prisme féministe :

- Un urbanisme protecteur des vies féminines

Interdire les constructions en zones à risque, avec des relogements dignes pour les femmes et leurs familles. - Des infrastructures de drainage avec accès équitable

Créer des canaux efficaces et sûrs, en tenant compte des zones densément peuplées par les femmes. - Un aménagement urbain centré sur le bien-être des femmes

Espaces verts, points d’eau, sanitaires publics, zones sûres pour les activités économiques féminines. - Une gouvernance qui écoute les voix féminines

Intégrer des femmes dans les instances décisionnelles locales et dans la planification des politiques urbaines. - Une éducation civique et environnementale ciblée

Former et soutenir les femmes comme actrices du changement dans leurs quartiers.

Conclusion : L’urgence d’un virage solidaire

2024 n’est pas seulement une alarme climatique. C’est un miroir de notre inaction collective — et des injustices qu’elle perpétue. Pour Kinshasa, la question n’est plus seulement « que faire ? », mais « pour qui le faisons-nous ? » Car sans justice de genre, il n’y aura pas de résilience.

Reconstruire une ville plus humaine, c’est d’abord sécuriser les femmes. Les écouter. Les inclure. Les protéger. C’est aussi reconnaître que leur précarité n’est pas une fatalité, mais une conséquence directe de choix politiques. L’heure est grave, mais elle peut devenir celle de la réparation — et de la réinvention.